Fragmentation des identités sociales dans les organisations du sport

Le sport et l’individu hypermoderne

Sommaire

Fragmentation des identités sociales dans les organisations du sport

Le sport et l’individu hypermoderne

2. De la post modernité à l’hypermodernité : Les mutations

Le progrès pour tous n’est pas au rendez-vous !

4. L’individu hypermoderne et le management

5. L’individu hypermoderne et l’entrepreneuriat

6. L’individu hypermoderne et la communication

Le sens des priorités est inversé !

7. Les illusions libérales et le pouvoir social

8. Critiques de l’individu hypermoderne

10. Bibliographie – Ouvrages cités

1. Avant-propos

Notre monde connaît des transformations inédites. Si dans un contexte marqué par ce que les sociologues appellent l’hypermodernité, mais aussi par l’avènement de la virtualité et de l’importance que revêt la notion de plaisir, qu’en est-il de l’individu ?

Je partirai d’abord d’un constat ou plutôt d’une forme de diagnostic : qu’en est-il de notre monde contemporain et l’environnement du sport en particulier ? Ensuite je m’attarderai sur ce qui peut apparaître comme révélateur : les mutations de l’individu hypermoderne, un égocentrisme social, l’hypermodernité et le management, l’individu et l’entrepreneuriat, la communication à l’ère de l’hypermodernité, les critiques de l’individu hypermoderne et leurs conséquences sur les acteurs opérant dans le monde sportif.

Les successions de crises économiques, sociales et sanitaires majeures contribuent à des mutations qui mettent en lumière la construction identitaire de l’individu hypermoderne. L’individu, sportif, spectateur, fan ou supporter, salarié dans une organisation liée aux activités sportives est passé maître de sa vie, il doit avoir de la réflexivité. La réflexivité est le fait d’être en regard de soi-même, de s’analyser, d’opérer des choix et de prendre des décisions. La réflexivité est un moment de l’individu moderne, qui marque une rupture importante. Une valeur nouvelle apparaît, qui est que l’identité de sens est désormais une condition de l’action dans un environnement sportif. Cette nouvelle donne redessine tout l’environnement des inégalités sociales et de l’éthique sportive. Avant, les structures sociales des organisations du sport portaient les individus et leur permettaient d’agir. Ils réfléchissaient ; mais pour savoir s’ils avaient bien appliqué les règles, ils attendaient les interpellations de l’organisation. Aujourd’hui, cela passe par la subjectivité des individus, qui doivent construire les préalables requis qui leur permettent d’agir.

Comme la nouvelle donne de l’individu passe par la subjectivité et par la comparaison de chacun avec les autres, les acteurs du sport sont toujours menacés par une perte d’estime de soi. Il leur faut toujours se battre pour la reconnaissance, sur fond d’épuisement moral. Les inégalités sociales ne sont pas mortes, elles sont même sociologiquement beaucoup plus intolérables qu’autrefois, mais elles n’ont plus la même forme, elles passent désormais par les individus dans les organisations du sport.

Plusieurs phénomènes récents et importants illustrent cette tendance. L’économie du sport s’est « globalisée » et envahit toutes les sphères de l’activité. Le temps se rétrécit en instaurant un régime d’urgence généralisée. Les dimensions collectives de l’existence se fragilisent et s’atténuent, accentuant la liberté des individus, en même temps que leur responsabilité dans la conduite de leur vie professionnelle et personnelle. Il s’agit donc d’interroger les conséquences de ce nouveau contexte, sur la dimension individuelle de l’existence.

Dans le domaine du travail, dans les organisations, le « clair et net » qui était recherché, n’est plus suffisant, c’est désormais la « transparence » qui est obligatoire, là où la rapidité d’exécution était attendue, c’est l’immédiateté qui est exigée. L’hypermodernité exige de chaque individu que toute sa personne soit mobilisée au profit des organisations du sport pour réaliser ce qu’on attend de lui.

La logique du marché, de la compétition et de l’instantanéité des nouveaux moyens de communication contribue à la généralisation des notions d’urgence et d’immédiateté. On voit ainsi apparaître des phénomènes « d’hyperfonctionnement » où l’individu, sollicité en permanence, est dépossédé du sens de son activité – qu’à vrai dire il ne recherche même plus.

Vincent de Gaulejac généralise le propos en pointant les « injonctions paradoxales » de l’individu hypermoderne : « Il doit se présenter comme un être libre, responsable, créatif et en même temps se couler dans des modèles de performance très strictes »[1]. Robert Castel rappelle, lui, que chacun n’est pas également apte à être un individu hypermoderne, car cela suppose un certain nombre de « propriétés », matérielles et sociales, inégalement distribuées dans la société. Certains ne sont donc individus, et a fortiori hypermodernes, que « par défaut », car il faut un périmètre social suffisant pour « rentrer dans les aventures de la subjectivité »[2].

2. De la post modernité à l’hypermodernité : Les mutations

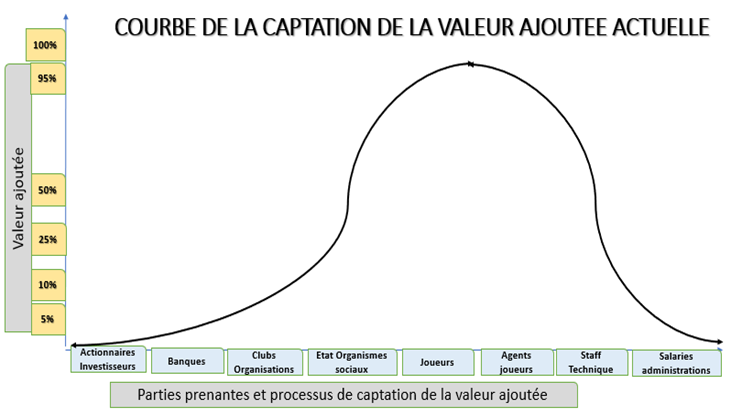

De la financiarisation de l’économie aux transactions financières, toute l’étendue de la finance met au premier plan de l’économie, non plus la production, mais la consommation et l’innovation. « La destruction créatrice »[3], pour reprendre la formule de l’économiste Joseph Schumpeter, pose la question du financement de ses principaux acteurs, les actionnaires, les propriétaires, les organisations du sport, les ménages et les institutions sportives. Ce financement devient une finalité obsessionnelle. Il faut le faciliter par tous les moyens, y compris en recourant à l’inflation financière. De la « destruction créatrice », on passe à « l’innovation destructrice »[4], au sens de Luc Ferry, qui porte un coup à la déliquescence de la culture, à l’éducation devenue marchande, à la destruction des emplois, à la précarisation des acteurs du sport, à la dissolution des supports sociaux et à l’effondrement des conditions de vie environnementales.

Longtemps présenté par ses promoteurs comme le seul système conforme aux « lois naturelles »[5] de l’économie, c’est-à-dire du marché, et donc non marqué par une idéologie, le capitalisme semble aujourd’hui de plus en plus fortement remis en question en tant que dernière religion temporelle. Si le capitalisme prend plusieurs formes depuis son avènement au XVIIIème siècle, il se caractérise par un trait fondamental qui reste constant au fil du temps : l’accumulation permanente de capital et la recherche non moins permanente de profit. Celui-ci implique que la plus grande part des profits ne soit pas consommée pour l’usage personnel mais accumulée sous forme d’épargne, puis réinvestie dans l’organisation afin de permettre l’accroissement des moyens de production. « C’est la remise en jeu perpétuelle du capital dans le circuit économique dans le but d’en tirer profit, c’est-à-dire d’accroître le capital qui sera à son tour réinvesti, qui est la marque première du capitalisme », soulignent Luc Boltanski et Ève Chiapello, dans « Le nouvel esprit du capitalisme »[6].

Appliqué à l’environnement du sport, existe un paradoxe existentiel dans la mesure où ces activités se déroulent dans un environnement ultralibéral, et simultanément ne produisent pas (ou seulement par des opérations exceptionnelles) de profits accumulés suffisants – profits qui sont les marques premières des actionnaires. Ce déficit de profits remet en question le devenir de ce modèle économique.

En miroir, l’idéologie communiste s’épuise et s’effondre avec le Mur de Berlin le 9 novembre 1989. C’est l’implosion de l’Union soviétique en décembre 1991, avec une onde de choc qui ébranle les partis communistes des pays occidentaux, détruisant les défenseurs historiques des classes ouvrières et populaires. C’est surtout la fin du discours communiste qui a mobilisé tant de générations de militants qui revendiquaient une humanité plus juste et plus fraternelle.

Par conséquent, c’est la fin des « grands récits », énoncé par Jean‑François Lyotard dans « La Condition postmoderne »[7], qui engageune remise en question des pensées « totalisantes », qui affirme son « incrédulité » face aux « grands récits » de la modernité. À commencer par ceux qui, depuis les Lumières, font de l’histoire de l’humanité un long chemin vers l’émancipation, portée par l’esprit moderne, la science, la politique et les arts, qui se mesurent à leur contribution au progrès social. La postmodernité constate l’éclatement des doctrines, des grandes causes en Europe, des grands dispositifs institutionnels qui ont fondé la société moderne et industrielle et sont définitivement délégitimés.

Le progrès pour tous n’est pas au rendez-vous !

À peine commencions-nous à nous sentir postmodernes et à nous conforter dans cette idée que je vous propose de remettre en question cet acquis en vous affirmant que cette époque est révolue et qu’il vous faut tenir compte du règne actuel de l’hypermodernité.

Encore faudrait-il voir une vraie rupture avec la modernité ? La libération et la valorisation de l’individu, qui se mettent en place au XVIIe siècle sous la forme du contrat social, élaborée pour la première fois par Hobbes dans « Le Léviathan », énonce pour les individus le renoncement à leur droit naturel sur toute chose afin d’acquérir en retour des droits sociaux et une sécurité juridique qu’ils ne possédaient pas dans l’état de nature. La valorisation de la démocratie comme seul système politique viable, permet de combiner liberté individuelle et sécurité collective. Le marché, promu comme système économique régulateur est paré de toutes les vertus puisqu’il contribue à la paix entre les nations et à la richesse tant individuelle que collective. Le développement techno-scientifique est conçu comme une panacée au labeur difficile des êtres humains et comme garantie de la santé des populations.

Or, ces principes sont toujours au centre de nos préoccupations et ils ne sont en rien délégitimés. Le marché et la technoscience, fortement critiqués par défiance à leur égard, ne laissent apparaître aucun modèle alternatif au plan économique qui ne semble crédible. Finalement, on ne pense plus qu’à transformer la modernité, qu’à la rationaliser davantage en approfondissant ses fondements.

Et nous entrons dans l’ère de l’hypermodernité, définie comme étant une modernité sans illusion, une modernité radicale caractérisée par l’exacerbation et l’intensification de la logique moderne, permettant le développement de marché globalisé, dans lequel l’innovation numérique remet en question toutes les formes de relations sociales.

Il suffit de regarder et d’analyser les évolutions dans les organisations du sport, la production des spectacles sportifs, les modalités de fonctionnement des institutions nationales et internationales qui régissent le sport, les formes de relations sociales mises en œuvre, pour comprendre que l’ensemble des acteurs agissant dans l’environnement du sport ont intégré toutes les caractéristiques de l’hypermodernité.

Quelques signes me laissent à penser que cette évolution signifie plus qu’un simple changement d’époque, comme si cette époque était révolue.

L’état d’esprit s’est modifié dans le monde intellectuel, la critique de la notion de postmodernité ne cesse de faire de nouveaux adeptes, porté par l’apparition de nouveaux concepts comme l’ultra modernité, ou bien encore l’hypermodernité. Révélateur, comme la multiplication des références à des événements dont « l’hyper » est le dénominateur commun, hyper-capitalisme, hyperclasse, hyperterrorisme, hyperpuissance, hyper-individualisme, hypermarché, hyperconsommation, hyperproduction, hyperactivité, hyperlien, hypertexte, qu’est-ce qui n’est plus “hyper” ? Dès lors, je peux parler d’hypermodernité au sens de Gilles Lipovetsky, dans « Les temps hypermodernes »[8] en 2004 : « qu’est-ce qui ne révèle plus une modernité élevée à la puissance superlative ? Loin qu’il y ait décès de la modernité, on assiste à son parachèvement, se concrétisant dans le libéralisme mondialisé, la commercialisation quasi générale des modes de vie, l’exploitation de la raison instrumentale, une individualisation galopante ».

Je ferai le choix d’envisager les mutations de l’individu sous l’angle du changement affectant les rapports interrelationnels.

Dans le rapport à soi, l’important aujourd’hui, c’est l’authenticité, qui se décline selon deux modalités distinctes. Tout d’abord, le recours à l’émotion devient le registre légitime de reconnaissance et de consécration de soi en public. Ensuite, la supériorité du vécu, sous la forme de l’expérience personnelle ou du témoignage, est de plus en plus mobilisée. Ainsi, à la télévision, à la radio ou lors des grands-messes sportives ou sociales, les individus se mettent en scène, en témoignant selon le registre émotionnel.

Ces témoignages peuvent s’analyser comme une « immense accumulation de spectacles », nous rappelle Guy Debord, dans « La société du spectacle »[9], dès lors qu’il s’agit d’intervenir en public, d’exposer une idée, une conviction, de manifester un engagement traduisant l’ère des auto-récits.

L’arrivée des nouvelles technologies est venue interrompre l’œuvre de nos propres cultures. Les grands récits historiques, chargés de sens, d’identités, de savoirs, ont cessé de se raconter, de s’écrire, transformant tout notre modèle culturel.

Simultanément, l’information se répand partout, en un instant. Mais cette information confuse et immédiate qui se propage en un clic, non plus dans un contexte local précis, dans un modèle culturel particulier, mais sur l’ensemble de la planète, vient heurter les cultures traditionnelles. Et cette information, authentique ou fictive, est celle de l’instant, chassée par de nouvelles plus spectaculaires. L’avis de Jean-François Lyotard, dans « L’Inhumain », est sans concession : « Cette accessibilité généralisée offerte par les nouveaux biens culturels, il ne semble guère qu’elle soit à proprement parler un progrès. La pénétration de l’appareil techno-scientifique dans le champ culturel ne signifie nullement que connaissance, sensibilité, tolérance, liberté s’en trouvent accrues dans les esprits. À renforcer cet appareil, on n’émancipe pas l’esprit. Nous faisons plutôt l’expérience inverse : barbarie nouvelle, néo-alphabétisme et appauvrissement du langage, nouvelle pauvreté, impitoyable remodelage de l’opinion par les médias, un esprit voué à la misère, une âme à la désuétude »[10].

Dans un tel environnement, l’esprit éprouve de plus en plus de difficulté à penser par lui-même. Et l’excès d’informations, non seulement peut nous conduire à la désinformation, mais il nous plonge aussi dans une forme nouvelle d’analphabétisme.

Auparavant, le rapport aux autres était communautaire et idéologique. Des visions du monde distinctes étaient portées par des groupes identifiables. L’affrontement était politique au nom d’idéologies. Aujourd’hui, le rapport aux autres est devenu prioritairement individualiste et pragmatique. Le terme individualiste, ne porte pas de jugement de valeur : il s’agit de signifier que notre modernité consacre un état d’esprit d’individus égaux et libres, contrairement à l’esprit des sociétés anciennes où régnait une conception foncièrement inégalitaire et hiérarchique du lien entre les hommes. Ce rapport aux autres vient donc bouleverser les modalités de l’engagement dans la société.

Après trois révolutions industrielles, l’homme occidental, dans son rapport aux choses a d’abord été un producteur. Par la suite, le statut de consommateur s’impose, l’individu prend rapidement l’habitude de fréquenter régulièrement les nombreux hypermarchés. Ce qui importe, comme nouvelle source créative de relation sociale, n’est plus tant de produire, mais de consommer pour exister socialement et faire tourner la machine économique, croissance oblige.

Or, « consommer le monde » revient à avoir un rapport utilitariste aux choses. L’utilitarisme est une doctrine, une philosophie représentée notamment par les philosophes anglais Jeremy Bentham (1748-1832) et John Stuart Mill (1806-1873) qui repose sur l’idée que « le but de la société doit être le plus grand bonheur pour le plus grand nombre, conçu comme la somme des plaisirs de chacun »[11]. Sur le plan moral, l’utilitarisme considère que la valeur morale d’une action est déterminée uniquement par sa contribution à l’utilité générale. Premièrement, cette conception morale est conséquentialiste, c’est-à-dire qu’elle évalue une action uniquement en fonction de ses conséquences, ce qui la distingue notamment de nombreuses conceptions de type moraliste, pour lesquelles la conduite doit être évaluée en elle-même, indépendamment de ses conséquences. La doctrine de l’utilitarisme est maximaliste, c’est à dire que le fait de maximiser le bien-être est un objectif fondamental. Dès lors, l’individu hypermoderne entretient un rapport aux choses selon qu’elles présentent ou non un intérêt économique, pour lui et son environnement, qu’il s’agit d’accroître. L’individu consomme si le produit le satisfait, il zappe, l’use et le jette quand le produit se révèle moins satisfaisant. L’utilitarisme devient ainsi une valeur, l’axe majeur de notre rapport au monde. Or l’utilitarisme, l’intérêt instrumental et stratégique, ne sont que les autres noms de l’intérêt pour soi.

Le rapport au temps de l’individu fait l’objet d’une « accélération continue », écrit Hartmut Rosa, dans « Accélération. Une critique sociale du temps »[12], surtout depuis le développement des outils de communication tels que le téléphone portable, Internet et les micro-ordinateurs. Auparavant, l’individu s’inscrivait dans un temps unique, long et partagé à l’échelle d’un même territoire. Aujourd’hui, l’individu hypermoderne envisage une succession de temporalités selon ses réseaux, courant après … le temps. Aujourd’hui, l’individu hypermoderne veut dominer le temps, le maîtriser. Cette volonté a un soubassement économique, il s’agit de gagner à tout prix du temps, d’agir en « temps réel » dans un monde pris dans une course effrénée pour le gain, y compris le gain de temps, car « le temps, c’est de l’argent ». Dans ce contexte, la vitesse devient le pouvoir. L’homme pense maîtriser le temps, mais il est dépendant à présent de l’urgence, qui lui enjoint sans cesse d’aller plus vite et plus haut. Il a ainsi l’illusion d’être affranchi du temps par le biais des technologies en sa possession, qui lui donne l’impression d’avoir le don d’ubiquité, d’être présent partout à la fois. Cependant, il est assujetti à l’urgence, débordé par le temps, dans sa vie professionnelle, sociale et privée. Pris dans la spirale de l’urgence, il cherche à gagner du temps en divisant le travail, mais passe tout son temps à répondre à ses mails, à ses messages et à communiquer. Il est finalement prisonnier de son temps, lui qui voulait s’en affranchir.

Si les technologies sont synonymes d’immédiateté, de sécurité, d’ouverture et d’évasion, elles sont aussi sources d’informations non désirées, d’appels intempestifs, de surcharge de travail, de confusion entre urgence et importance, de nouvelles addictions, et impliquent la menace d’une surveillance et d’un contrôle accru.

Alors que la prise de distance, la coupure, vise à ouvrir une période de réflexivité, de dialogue de soi à soi, d’expérience de son intériorité, quels sont les logiques qui poussent à être toujours connectées ?

C’est une attente diffuse, constante, à se laisser surprendre par de l’inédit, de la survenance, de la distraction, quelque chose d’agréable, par la curiosité, par le fait qu’un message va changer notre vie, donc que l’on va être reconnu, que l’on est quelqu’un, que l’on existe dans un réseau, que l’on est important, enfin que l’on vit. Alors que si on met sur « OFF », on disparaît ! Donc on a peur de manquer quelque chose, de manquer un espoir fou de la « survenance positive » ou « FOMO » acronyme de l’anglais Fear Of Missing Out. (Ndlr : Peur de rater).

Alors que la déconnexion nous permettrait d’intégrer « un autre monde », le monde de la réalité, concret, le vrai monde devient celui du monde connecté ! Le contraste est tellement fort qu’il fait émerger des questions de fond, existentielles. La confrontation brutale avec le sens de sa vie apparaît !

Finie la distraction pour être saisi par le silence de la disparition, la confrontation réelle avec sa vie.

Le rapport aux idées et valeurs, en pleine mutation, transforme la nature des engagements de l’individu hypermoderne. À présent, les individus sont particulièrement critiques et réflexifs. Critiques, parce que leurs jugements de valeur reposent sur un raisonnement qui se réclame de la démonstration scientifique. Ils réclament le droit de critique et de proposition à l’égard de toutes les normes en vigueur. Réflexifs, parce que les individus s’interrogent sans cesse et fonctionnent par tests, essais, erreurs. Ils se donnent les moyens d’une distance d’avec eux-mêmes. Ils sont avant tout en quête de sens.

L’évolution progressive des valeurs de sécurité, de confort matériel, déclinent au profit de valeurs comme la paix, les droits de l’homme, l’écologie, l’épanouissement individuel, cherchant à donner plus de sens aux activités individuelles, une réduction de l’agressivité dans les relations entre individus et dans les rapports entre l’homme et la nature. De telles valeurs sont au cœur du développement proposé à l’individu hypermoderne.

3. Un égocentrisme social

Ce que je peux désigner par « égocentrisme social », c’est l’espace singulier qui traduit une déformation du moi, des comportements involontaires et inconscients, consistant à n’envisager le point de vue ou l’intérêt des autres qu’à partir du sien propre. Il s’agit par-là de comprendre les conséquences dans les organisations du sport dont le moi est en surexposition. Et d’interroger ce qu’implique le fait de chercher à se rendre toujours plus « visible ». Le pouvoir n’est pas seulement celui qui consiste à augmenter sa « visibilité », mais aussi à valoriser des enjeux financiers, car celui qui récolte un grand nombre de vues se voit offrir des sponsors, avec une manne financière à la clé. L’enjeu de cette existence dans laquelle on « s’éclate », c’est bien « d’être vu ».

À la manière de Descartes qui nous dit : « Je pense, donc, je suis », je peux ajouter « je suis vu, donc, je suis ».

Nous voyons donc tout l’impact de cet égocentrisme social qui consiste à exister à la face réelle ou virtuelle du monde, en représentation constante. Jean-Paul Sartre dans « L’être et le Néant »[13] questionne la représentation, en prenant l’exemple du garçon de café : « […]. Toute sa conduite nous semble un jeu […]. Il joue, il s’amuse. Mais à quoi joue-t-il ? Il ne faut pas l’observer longtemps pour s’en rendre compte : il joue à être garçon de café ». Sartre démontrait que c’est le propre de l’individu que d’être capable de mauvaise foi, c’est-à-dire de se mentir à lui-même sur ce qu’il est vraiment. Sa conscience est en décalage avec son lui-même, et le philosophe concluait qu’à force de jouer à être garçon de café, il n’est plus que garçon de café, moment où son apparence englobe sa réalité. Les réflexions de Sartre sont toujours d’actualité, avec une autre dimension aujourd’hui, car jouer avec son apparence n’est plus un « jeu » mais un « je » égotique.

L’égocentrisme social, c’est le moment où notre narcissisme personnel s’efface pour ne plus exister que dans le regard de l’autre. Nous distinguons là, ce qu’on appelle le « self-branding » ou encore l’autopromotion, attitude qui consiste à prendre le moi comme véritable « objet » et d’en faire la « promotion » notamment par le biais des réseaux sociaux. Carlo Strenger dans un livre au titre évocateur « La peur de l’insignifiance nous rend fous »[14] évoque l’angoisse de « passer inaperçu » ou encore de « ne pas être vu » derrière l’égocentrisme social.

Le flux ininterrompu de nouvelles sur les exploits des dirigeants stars, des entrepreneurs visionnaires, des sportifs starisés pèse lourdement sur l’estime de nombreux individus. La nature humaine a montré la profondeur du besoin d’avoir une importance, d’être différent et de sentir que sa vie a un sens. Il nous est donc nécessaire de croire que nous faisons quelque chose qui importe dans notre environnement sportif.

Le système de l’info-divertissement sur lequel nous sommes branchés nuit et jour déverse un flux incessant de nouvelles sur leurs exploits.

Les médias et les agences de marketing communicationnel ont compris de longue date le pouvoir qu’elles pouvaient en retirer. Certaines marques y ajoutent des slogans qui s’impriment dans nos têtes, tel le fameux « Impossible is nothing » (Ndlr : rien n’est impossible) d’Adidas ou encore le « Just do it » (Ndlr : simplement fais-le) de Nike.

Le « Just do it » promeut un mythe qui ne correspond tout simplement pas à la réalité.

C’est oublier que l’écrasante majorité des individus essaie de faire de leur mieux, sans jamais atteindre les sommets.

Le « Just do it » a donc pour conséquence pathétique de discréditer l’ordinaire puisqu’il dénigre des carrières respectables, dont on pourrait être fier. J’ajoute qu’il n’est pas vrai que seuls, le talent, la volonté, le caractère et le courage décident de qui va arriver aux sommets, mais plutôt à quel point la naissance, les conditions sociales, le réseau, la bonne rencontre, au bon moment, sans oublier la chance, déterminent, au final, la réussite ou non.

« Mais au lieu d’intégrer les statistiques dans notre compréhension de ce que nous pouvons accomplir ou non, nous nous laissons plus influencer par le mythe du « Just do it » que par la sobre réalité des faits incontestables », déplore Carlo Strenger.

Dans l’environnement du sport, l’exemple des entraîneurs de sport professionnel, de même que les managers dans les organisations montrent leurs grandes difficultés à gérer la personnalité des différents acteurs du sport. Dans une société qui voue un culte à l’individu et « déifie » les stars, il est crucial de savoir convaincre un athlète ou un collaborateur à l’ego surdimensionné de porter les intérêts de son équipe plus hauts que les siens.

Les managers les plus talentueux sont ceux qui sont capables de tirer le meilleur de ces individus compliqués, ou de repérer précocement que ces « divas » empoisonnent le moral du groupe et doivent être écartées. Ils comprennent aussi que les valeurs de respect, d’empathie, de fierté, et de dévouement doivent pénétrer profondément la culture du groupe et de chacun de ses acteurs. On ne peut pas séparer l’individu de l’être humain qui l’incarne.

Parmi les organisations professionnelles, certaines sont minées par des individus qui ne pensent qu’à leur propre promotion, aux dépens de la réussite du groupe. Ces personnalités narcissiques sont une catastrophe pour les organisations. Ils finissent par contaminer l’organisme entier. La culture du sport, en favorisant le culte des stars, a perdu toute appréciation de la part de l’humain dans le jeu et dans la performance collective.

Des entraîneurs exceptionnels partisans de la vieille école avec leur slogan « l’équipe d’abord » insiste sur l’importance cruciale qu’il y a à créer une attitude collective de dévouement à l’opposé de l’égocentrisme du star système, affirmant que ces valeurs constituent la raison d’être de toutes les organisations qui doit reposer sur un esprit collectif, dans lequel tous les acteurs abandonnent leur ego personnel pour exalter une conscience au service du groupe.

Comment des organisations peuvent-elles faire preuve de succès, de fierté et de sens de l’honneur dans leur manière d’éveiller la conscience des individus ?

L’enjeu futur sera de former d’abord des êtres humains et des individus avant de former des acteurs du sport pour atteindre une alchimie alternative pour notre époque ; persuader les femmes et les hommes de sublimer leur ego à tout moment, pour le bien des organisations, toutes conditions requises pour insufflerun esprit gagnant qui est au fondement des relations humaines dans les communautés sportives.

Comment, dans le sport, l’individualisme et la quête de performance ont pris le pas sur le partage et l’activité ludique. Quelles en sont les causes ? Comment inverser la tendance pour retrouver les vraies valeurs du sport, le jeu, le bien-être et la coopération ?

Parmi les sports individuels, la course à pied a le vent en poupe et les clubs de fitness prolifèrent. Ces sports à la mode sont représentatifs de l’évolution de notre société, devenue individualiste et narcissique. On priorise désormais la performance : des objectifs personnels à accomplir, des résultats à produire, de la réussite à obtenir et des louanges à recevoir.

Selon un sondage Harris Interactive de 2017, 15% des Français indiquent pratiquer la course à pied mais seulement 2% considèrent qu’il s’agit de leur sport préféré. Pour le fitness, 20% vont en salle (deuxième sport le plus pratiqué en France) mais seulement 5% des personnes interrogées indiquent préférer ce sport. Le plaisir ne va plus forcément de pair avec la pratique.

La pratique d’un sport n’est plus seulement un jeu, une occupation ou l’occasion de rencontrer des amis. Faire du sport rejoint les aspirations à la perfectibilité, à l’amélioration de soi, à la quête d’individualité des individualistes. Il devient une activité d’abord tournée vers l’individu lui-même, illustrée par l’évolution de ces pratiques.

Mais qu’en est-il des sports collectifs ? Malgré leur aspect « collectif » justement, ils véhiculent finalement les mêmes valeurs d’individualisme et de compétition.

Les sports collectifs défendent l’idée du « faire ensemble », alors que le collectif se conçoit uniquement comme la somme d’intérêts individuels. Chacun(e) cherche à s’extirper du groupe pour devenir le sportif ou la sportive de l’année au même titre que le collaborateur du mois. Tous les sports collectifs décernent des récompenses individuelles !

4. L’individu hypermoderne et le management

Il s’agit de décrire un phénomène social qui tend à se répandre avec ce que l’on nomme la « globalisation », que nous pouvons identifier comme une idéologie managériale.

L’idéologie managériale repose sur la gestion qui est largement élaborée par les praticiens et la grande majorité de ceux qui l’enseignent, comme un ensemble de techniques destinées à rechercher l’organisation de la meilleure utilisation des ressources financières, matérielles et humaines, pour assurer la pérennité des organisations du sport.

S’appuyer sur « l’hyper-individualisme », compris comme un individu de plus en plus autonome dans ses choix et de moins en moins déterminé par une logique de classes, engage les acteurs du sport dans une gamme des choix personnels à l’extrême et affranchit les conduites individuelles des encadrements collectifs.

Le souci d’objectivité mis en avant par les gestionnaires conduit à occulter, dans les organisations, les dimensions subjectives, psychiques et symboliques. L’individu ne peut se réduire à un objet, à une ressource ou à une variable à maîtriser. En imposant l’idée d’une rationalité dans les décisions prises, il éclipse un des fondements de toute réalité sociale : l’affrontement d’intérêts plus ou moins contradictoires et de points de vue divergents. L’apparente neutralité du discours de l’expert camoufle la réalité de ses liens avec ceux du service duquel il produit ses connaissances. L’objectivité et la neutralité des discours qui veulent faire autorité, sous le masque de la rigueur méthodologique, ne font que recouvrir d’un vernis scientifique, une certaine vision, dévoyée dans ses finalités.

Dans l’univers managérial chaque acteur cherche à maximiser ses résultats, c’est-à-dire à optimiser le rapport entre les résultats personnels de son action et les ressources qu’il y consacre, le tout au service de l’efficacité. La préoccupation d’utilité est aisément concevable dans un univers où les soucis d’efficience et de rentabilité sont constants. Il faut être toujours plus efficace et productif pour survivre. La compétition est considérée comme une donnée naturelle à laquelle il faut bien s’adapter. Dans ce contexte, la recherche et la connaissance ne sont considérées comme pertinentes que dans la mesure où elles débouchent sur des solutions opérationnelles. La recherche de la vérité scientifique s’efface devant les proclamations d’efficacité, la démonstration devant la force de conviction.

L’optimisation règne en maître. « Soyez positifs ! » est une injonction permanente. Il convient de pratiquer « l’approche solution », c’est-à-dire de n’évoquer un problème qu’à partir du moment où l’on peut le résoudre. On entend souvent des responsables déclarer à leurs subordonnés : « Ici, il n’y a pas de problèmes, il n’y a que des solutions ! ». La pensée est considérée comme inutile si elle ne permet pas de contribuer à l’efficience de l’organisation. Chaque individu est reconnu en fonction de ses capacités à en améliorer le fonctionnement. La pertinence de la connaissance est mesurée à l’aune de son utilité. On peut exercer sa liberté de pensée et de parole à condition que cette liberté participe à améliorer les performances. La question n’est plus alors de produire de la connaissance en fonction de critères de vérité, mais selon des critères d’efficience et de rentabilité à partir des objectifs fixés par le système. C’est un autre aspect de la rationalité instrumentale qui tend à considérer comme irrationnel tout ce qui ne rentre pas dans sa logique. C’est ce qu’Herbert Marcuse, dans « L’homme unidimensionnel »[15], appelait l’univers du discours clos « qui se ferme à tout autre discours qui n’emploie pas ses termes ».

Affirmer que l’humain est un bien matériel des organisations du sport conduit à opérer une inversion des rapports entre l’économique et le social. C’est bien l’organisation, comme construction sociale, qui est une production humaine et non l’inverse. Le développement des organisations n’a de sens que s’il contribue à l’amélioration de la société, donc au bien-être individuel et collectif et, en définitive, s’il est au service de la vie humaine. Gérer l’humain comme une ressource, au même titre que les matières premières, le capital, les outils de production ou encore les technologies, c’est poser le développement de l’organisation comme une finalité en soi, indépendante du développement de la société.

En fin de compte, la conception managériale conduit à interpeller chaque individu pour qu’il devienne un agent actif du monde productif. La valeur de chacun est mesurée en fonction de critères financiers. Les improductifs sont rejetés comme « inutiles au monde »[16]. On assiste au triomphe de l’idéologie de la réalisation de soi-même. Chacun est invité à devenir l’entrepreneur de sa propre existence. La finalité de l’activité humaine n’est plus de « faire société », au sens d’Hannah Arendt[17], c’est-à-dire de produire du lien social, mais d’exploiter des ressources, qu’elles soient environnementales, matérielles ou humaines.

Les techniques de management perdent leur caractère disciplinaire. La surveillance n’est plus physique, mais communicationnelle. Si par certains aspects la surveillance reste ininterrompue, grâce aux badges magnétiques, aux portables, aux ordinateurs, aux bips-bips, elle n’est plus directe. Elle porte davantage sur les résultats du travail que sur ses modalités. Si la liberté s’accroît sur les tâches à accomplir, elle trouve une contrepartie dans une exigence drastique de résultats. Il s’agit moins de réglementer l’emploi du temps et de quadriller l’espace que d’obtenir une disponibilité permanente pour que le maximum de temps soit consacré à la réalisation des objectifs fixés et, au-delà, à un engagement total dans la réussite des organisations du sport. Il s’agit donc toujours de constituer un temps intégralement rentable. On l’obtient, non par un contrôle tatillon de l’activité pour adapter le corps à l’exercice du travail, mais par des dispositifs qui consistent à mobiliser l’individu sur des objectifs et des projets qui canalisent l’ensemble de ses potentialités. Et comme les horaires de travail ne suffisent plus pour répondre à ces exigences, la frontière entre le temps de travail et le temps hors travail va devenir de plus en plus poreuse.

Si le temps de travail devient illimité, l’espace doit l’être également. Il convient de pouvoir travailler à tout moment et en tout lieu. L’individu hypermoderne est obligatoirement connecté. Il peut travailler en permanence avec l’ensemble de ses interfaces et de ses réseaux dans le monde entier. C’est à dire qu’il n’a plus besoin de bureau fixe, mais d’un bureau qu’il transporte avec lui.

L’efficacité du système disciplinaire voulait que l’ordre soit exécuté sans discussion, sans explication et sans délai. Il sollicitait de la part des acteurs une soumission totale au règlement et une docilité obéissante face à la hiérarchie. Il mettait en œuvre une surveillance directe et un système de sanction normalisé. Le système managérial est en rupture par rapport à ce modèle. D’un gouvernement par les ordres, on passe à un management par la réalisation de projets, on passe d’une surveillance hiérarchique à la mise en œuvre d’une autonomie contrôlée. Les individus consentent à la soumission à un ordre pour aller vers un engagement dans le projet, acceptant une nouvelle servitude.

La modélisation des comportements est conçue à partir d’un système de valeurs que chaque individu doit intérioriser : la valorisation de l’action, l’exemplarité des attitudes, l’adhésion aux idéaux de management, le primat des résultats financiers, la mobilisation permanente pour répondre aux exigences des clients, des actionnaires, des collaborateurs et des fournisseurs. On attend une identification totale à l’organisation dont le nom doit inspirer « fierté et confiance ». Chacun est invité à prendre des initiatives, à faire preuve de créativité et d’autonomie dans le sens des orientations et des convictions de l’organisation. Il s’agit d’adhérer librement, spontanément et avec enthousiasme à son projet économique. Les chartes glorifient l’esprit d’équipe, le challenge et l’exigence de qualité, la responsabilité et l’éthique.

Que penser de ces organisations du sport lorsque les comportements irresponsables se multiplient, quand les déclarations d’intention ne sont pas suivies d’effets ?

Que dire de ces organisations sportives qui parlent de codes de déontologie, qui dans le même temps licencient et multiplient les stages, les CDD ou CDI précaires, qui, le plus souvent maquillent leurs données économiques ?

Que songer de ces organisations sportives qui évoquent l’importance du respect environnemental et dont les dirigeants et les acteurs ne se déplacent qu’en transport aérien sur l’ensemble du territoire, source de pollution majeure ?

Le pouvoir managérial fonctionne moins comme une « bastille » qui soumet des individus à une surveillance constante que comme un système de sollicitation qui suscite un comportement réactif, flexible, adaptable, capable de mettre en acte le projet de l’organisation. Chaque service, tantôt centre de coût, tantôt centre de profit, assumera les résultats de ses activités, en fonction de leur rentabilité financière. La gestion managériale préfère l’adhésion volontaire à la sanction disciplinaire, la mobilisation à la contrainte, l’incitation à l’imposition, la gratification à la punition, la responsabilité à la surveillance. Sa force s’enracine dans un système de valeurs qui favorise l’engagement individuel dans lequel la recherche du profit est couplée à un idéal. Le travail doit devenir le lieu de la réalisation de soi-même, de l’épanouissement de chacun, de l’esprit d’équipe, de la réponse aux exigences des clients comme des collaborateurs, du respect de tous. Il s’agit enfin de conduire ces activités avec le sens de l’éthique. Projet et idéal vont de pair. Personne ne peut se satisfaire de se consacrer totalement à son travail pour une finalité uniquement financière.

On ne recherche donc plus des individus dociles mais des « battants », des « winners » qui ont le goût de la performance et de la réussite, qui sont prêts à se dévouer corps et âme. Deux autres qualités sont aussi exigées, le goût de la complexité et la capacité de vivre dans un monde paradoxal, comme :

- Vous devez travailler en équipe, mais l’évaluation des performances est individuelle.

- La qualité totale, mais l’organisation est dominée par le souci de la rentabilité financière et des résultats quantitatifs.

- L’avancement au mérite, mais c’est celui qui arrive à se mettre en avant au détriment des autres qui est promu.

La violence dans l’organisation hypermoderne n’est pas répressive. S’il peut subsister des formes de répression, c’est surtout une violence morale liée à des exigences paradoxales. Dans le modèle hiérarchique, le contrat est assez clair, il faut être au bureau ou à sur le lieu de travail pendant un nombre d’heures fixées à l’avance, dans un lieu déterminé pour effectuer une tâche précise, tout cela en contrepartie d’une rémunération. Il y a donc un engagement réciproque et formalisé. Dans le modèle managérial, l’essentiel du contrat se joue ailleurs. Nous avons évoqué sa dimension narcissique. L’organisation propose à l’homme managérial ou à l’employé, de satisfaire ses fantasmes de toute-puissance et ses désirs de réussite contre une adhésion totale et une mobilisation psychique intense. L’idéalisation et l’identification les contraint à une dépendance morale importante. Si l’organisation va mal, ils ne peuvent s’en prendre qu’à eux-mêmes. Si elle les met sur la touche, c’est qu’ils n’ont pas été à la hauteur de ses exigences. Ce n’est plus un engagement réciproque qui règle les rapports entre l’individu et l’organisation, mais une injonction paradoxale. Plus l’individu réussit, plus sa dépendance augmente. Là où l’organisation progresse, c’est en définitive la part du sujet qui régresse. Plus il s’identifie à l’organisation, plus il perd son autonomie propre. Il croit jouer « gagnant-gagnant »[18], selon l’expression consacrée, alors que le fait de gagner le mène à sa perte. Double perte, puisqu’un jour il sera inéluctablement mis sur la touche dès que ses performances diminueront, mais aussi parce qu’il est mis en tension psychique permanente. On transfère l’autonomie fondée sur la liberté vers une nouvelle forme d’autonomie, fondée sur l’asservissement.

C’est un mode de management pervers que cette forme de pouvoir dans la mesure où il met en scène un système manipulateur qui piège l’individu dans son propre désir. Il est vrai que l’homme hyper moderne se trouve capté dans des modes de fonctionnement qui présentent toutes les caractéristiques de la perversion et qui conduisent au harcèlement, un des symptômes courants dans ce type d’organisation. Si le système lui-même apparaît comme pervers, c’est qu’il accapare les processus psychiques pour les mobiliser sur des fonctionnements organisationnels. Ce faisant, il met l’individu sous tension, en particulier parce qu’il le met en contradiction avec lui-même.

L’engagement du salarié est sans fin à partir du moment où il projette son propre idéal sur l’organisation. C’est à chacun de faire la preuve de son utilité, de sa productivité et de sa rentabilité, donc de démontrer qu’il sait tenir sa place et, au besoin, de s’en faire une. Chaque employé doit prouver ses compétences et justifier sa fonction. Mais en même temps, il est soumis à des prescriptions extrêmement contraignantes. C’est l’univers de l’autonomie contrôlée. Le prix à payer de la libre organisation de son travail se traduit par l’obligation de respecter des normes, mais aussi la surveillance permanente de ses résultats, de la réalisation de ses objectifs et de ses performances. Chaque salarié est au cœur d’une logique de coût et de profit dont les résultats peuvent être mesurés en temps réel. La liberté d’aller et de venir implique un contrôle à distance. Chacun est libre de travailler où il veut, à partir du moment où il est connecté en permanence sur le réseau. « Lorsqu’on transporte son bureau avec soi, on devient libre de travailler vingt-quatre heures sur vingt-quatre » ![19]

De l’organisation hiérarchique à l’organisation managériale, on passe d’une gouvernance par les ordres à une gouvernance par les règles, de l’imposition à l’injonction déguisée, on n’ordonne plus mais on discute, on suscite, on anime, on négocie et on motive.

L’organisation hypermoderne est composée d’hommes hypermodernes, chacun se voit comme son propre patron. Les individus s’auto-contrôlent, s’auto-exploitent et doivent se consacrer entièrement à leur travail, tout sacrifier à leur carrière. L’exigence de réussite trouve son fondement dans le désir inconscient de toute-puissance. L’organisation offre une image d’expansion et de pouvoir illimité dans laquelle les individus projettent leur propre narcissisme. Pris dans l’illusion de leurs désirs, ils sont animés par la peur d’échouer, la crainte de ne pas être à la hauteur, l’humiliation de ne pas être reconnus comme étant de bons éléments.

L’univers managérial promeut un idéal sans borne, une prescription vers un monde sublimé. Dans ce contexte, il n’est plus normal d’être limité. Il est demandé d’accroître en permanence les performances tout en diminuant les coûts. On crée des exigences de plus en plus élevées, au-delà de ce que l’on sait pouvoir faire. L’idéal devient la norme, pour des salariés toujours au sommet de leur forme, jamais malades, dans un contexte sans obstacle. La faiblesse, l’erreur, le contretemps, l’imperfection, le doute, tout ce qui caractérise l’humain « normal », n’ont plus lieu d’être. Puisque les individus ne peuvent jamais être à la hauteur des performances attendues, ils se vivent comme incapables, incompétents ou insuffisamment motivés. Ce sont eux qui deviennent responsables des défaillances de l’organisation.

« Nous n’avons pas le choix, on l’accepte ou on part », disent la plupart des individus. En s’enfermant ainsi dans une alternative radicale, ils tentent de rationaliser leurs propres positions et, ce faisant, de légitimer leur conduite. Ce n’est pas le moindre des paradoxes que de constater que, d’un côté, ils célèbrent les vertus du libéralisme et de la libre entreprise, et que, de l’autre, ils se présentent comme totalement dépendants et soumis aux exigences d’un système dont ils sont à la fois les acteurs et les produits. Pris individuellement ils semblent n’adhérer que partiellement à cette forme de pouvoir. Certains en font même une critique virulente. Ce qui ne les empêche pas de l’exercer avec leurs collaborateurs et leurs homologues. On pourrait parler ici de duplicité de la part de certains individus qui pratiquent un double langage, traduisant une soumission librement consentie. L’appel récurent à l’éthique est l’expression du souhait de remettre de la cohérence et de la justice dans un univers incohérent et inhumain.

Il y a actuellement une forme d’hystérie collective autour de l’entrepreneuriat à laquelle il est difficile d’échapper.

5. L’individu hypermoderne et l’entrepreneuriat

On ne peut fermer les yeux devant ce soudain engouement pour l’entrepreneuriat, qui serait la seule solution pour sauver la France de son marasme économique. Chacun, étant en quête de sens, prendrait tout à coup sa vie en main, préférant avoir un job « trop cool » à un salaire décent. On se fiche de qui ?

C’est une opération marketing, un lavage de cerveau des jeunes, des chômeurs, des femmes, des seniors et des étrangers en France auxquels l’État n’a rien d’autre à offrir qu’une crise économique qui s’éternise, des inégalités croissantes, et une démission de son action sociale.

Il n’y a pas d’autres choix, de toute façon, il faut bien créer son job, car il n’y en a pas de disponible autrement. Et c’est sans compter sur cette mutation sociétale qui fait tant fantasmer les pouvoirs publics et les grands penseurs qui nous martèlent que le salariat c’est fini. Aujourd’hui, place à l’économie collaborative, au retour aux vraies valeurs, à la notion d’usage avant la possession, à travailler « quand j’en ai envie », et sans contrainte, dans la liberté la plus totale.

Mais aussi la précarité la plus totale ! Car pas déclaré, il n’y a pas d’impôts, pas de sécurité sociale et pas de retraite. Rechercher du sens, vouloir plus de liberté dans son job et sa vie, travailler quand on veut, c’est bien, mais encore faut-il que cela soit vraiment de son plein gré et pas pour enrichir à profusion ceux qui profitent de la crise et du chômage. Ces incubateurs et accélérateurs qui ont émergé à profusion ces dernières années, créés pour bon nombre d’entre eux par des startupers ayant échoué et se disant qu’aujourd’hui, cela leur donne une légitimité pour accompagner les autres entrepreneurs, ou par des consultants et investisseurs en mal de notoriété. Mais en trois mois de formation, que nous dit-on, qu’il faut s’associer, que l’on ne peut pas réussir seul, que l’on doit vivre, manger, dormir pour sa boîte, que l’on doit avoir un réseau en béton, et qui sera toujours là en cas de pépin, sauf que, en cas de difficulté, plus personne n’est là pour vous soutenir. Et c’est sans compter que les « incubés » doivent dire partout que « c’est tellement formidable d’avoir intégré tel réseau, ça a changé ma vie, sans eux je ne serais rien ». Critiquer un accélérateur ou un incubateur, c’est mal.

L’entrepreneuriat est au service de la propre aliénation de l’homme hypermoderne par excellence.

Le monde politique affirme que « la véritable alternance, c’est l’efficacité », notion qui est le référent majeur de la dogmatique managériale depuis la révolution taylorienne. L’efficacité tend à devenir ainsi une symbolique universelle à laquelle le politique en crise se rattache désespérément. Car le politique subit une double crise ; d’une part, sa technologisation et sa technocratisation, d’autre part, la dilapidation de ses références symboliques. Dès lors, il va chercher des béquilles dans le champ entrepreneurial, d’où l’hommage aux start-ups, à « l’amour de l’entreprise », ou dans le dogme de l’efficacité. Mais comment concevoir que tous les individus seront en mesure d’affronter toutes les difficultés, tous les défis auxquels l’environnement de plus en plus concurrentiel va les contraindre, afin de pouvoir se réaliser dans leur projet, si nos dirigeants économiques et politiques ne conçoivent le futur qu’à travers une société, un état entrepreneurial dans lequel chacun des acteurs serait responsable de ses actes ?

Les organisations du sport hypermodernes sont plus complexes et paradoxales puisque, dans le même temps, elles stimulent les plaisirs comme l’hédonisme, la consommation et la fête, mais produisent aussi des comportements anxiogènes et pathologiques. Le paradoxe tient au fait que l’augmentation des loisirs s’accompagne d’une difficulté de plus en plus réelle à vivre, que les gestes responsables progressent en même temps que les actes irresponsables. L’organisation hypermoderne fondée sur l’hyper-individualisme implique que chaque individu, livré à sa propre liberté, soit soumis à des injonctions paradoxales qui opposent à la fois les exigences de l’hédonisme et celles de la responsabilisation. Avec pour conséquence une sorte de société schizophrène prise entre une culture de l’excès et un éloge de la modération qui propose à la fois aux individus, la promotion du bien-être et le souci de soi, le plaisir de l’instant et la prise en compte de l’avenir, la relaxation et la performance, l’évasion et la sécurité, l’harmonie et la compétitivité.

Avant de défendre une vision de l’entrepreneuriat, autour de la réussite, du sens donné à son projet d’entreprise, on pourrait, on devrait pointer du doigt, ceux qui pensent avoir atteint le sommet parce qu’ils ont levé 500 000 € sans « business model », ceux qui ne prennent que des stagiaires ou des auto-entrepreneurs pour faire un maximum de rentabilité aux dépens des salariés, ceux qui viennent donner des leçons aux jeunes, aux chômeurs, aux seniors, aux femmes, aux immigrés qui soi-disant « ne se bougent pas », les politiques qui font de la récupération de ces changements de société, les journaux qui pour se faire bien voir des actionnaires font des publirédactionnels en lieu et place d’articles de qualité sans parti-pris.

Le seul entrepreneuriat durable, c’est celui qui crée de vrais emplois, qui n’a pas besoin d’avoir de mentor pour dire ce qu’il faut faire, qui ne cherche pas les aides à tout prix, qui chute, qui se relève et qui transmet son savoir-faire.

6. L’individu hypermoderne et la communication

Cette nouvelle forme de communication, assimilable à la « novlangue » de G Orwell, est une forme langagière qui provient du discours du management dans les organisations privées mais aussi publiques, qui vise la conduite des individus dans les actions collectives. On en trouve de bons exemples dans la communication institutionnelle, autrement dit la communication des organisations qui vise à promouvoir leur image en interne pour les salariés, les actionnaires, et en externe pour les clients, les fournisseurs, les futurs salariés, ou encore dans le discours des dirigeants et des managers.

« Ne voyez-vous pas que le véritable but du Novlangue est de restreindre les limites de la pensée »[20], écrit G. Orwell dans « 1984 ».

Décoder les messages de la « novlangue», comme :

- Des mots trompeurs, qui ont changé de sens et qui signifient souvent le contraire de ce qu’ils exprimaient auparavant ;

- Des mots subliminaux, qui sont utilisés pour produire certains effets de répulsion ou d’approbation chez le récepteur ;

- Des mots marqueurs, qui expriment l’idéologie dominante ;

- Des mots tabous, que l’idéologie dominante s’efforce de supprimer ;

- Des mots sidérants, qui visent à disqualifier les adversaires du Système.

Il s’agit désormais de considérer l’image comme « nouveau langage », comme une « novlangue », au sens orwellien. Elle se substitue aux mots, aux récits, aux phrases. Des images éphémères qui n’ont, ni le temps, ni l’espace de dire ou de raconter, comme une parole humiliée, dans le livre de J Ellul, « La parole humiliée »[21]. Des images qui ne sont plus des empreintes mais des passages, des fulgurances qui n’ont pas le temps de penser la réalité ni de la restituer. Un langage dont le contenu diffus est à ce point aléatoire, source de confusion, à la fois très simple et irréductible à cette simplicité, qu’il ne permet plus d’établir des échanges en profondeur, n’offrant qu’une « conversation » en apparence.

Nous vivons l’époque de l’hypermodernité, dans laquelle la parole, qui a été de tout temps l’instance privilégiée de l’homme pour communiquer dans un cadre de liberté et de respect de l’autre, est remplacée par l’image, puissance aliénante, univoque, stérilisante, incapable de communiquer la vérité, comme cité par J. Ellul : « L’image est du domaine de la réalité. Elle ne peut absolument pas transmettre quoi que ce soit de l’ordre de la vérité. Elle ne saisit jamais qu’une apparence, qu’un comportement extérieur. Deux raisons s’imposent : le développement de la technique d’une part, qui bouleverse les usages et le mépris de la parole de l’autre, gage de liberté, mais incompatible avec les exigences binaires de la société numérique.

Depuis les années 1980, le discours managérial promeut une vision économique et entrepreneuriale de l’humain au travail, à la fois « ressource humaine » et « entrepreneur de soi ». C’est l’intériorisation du discours managérial par les sujets qui le transforme en « novlangue », au sens d’Orwell. Elle a pour principal effet de susciter la confusion et d’empêcher de penser.

Par exemple, dans une organisation du sport, il est demandé aux salariés d’être « responsables ».

Mais s’agit-il d’être responsable au sens d’une responsabilité éthique à l’égard de clients ou d’usagers ? Ou bien s’agit-il d’être responsable au sens de préserver l’image de l’organisation ? Que faire si les deux sont incompatibles ?

Et l’injonction à être « responsable » peut amener les salariés à interpréter les difficultés auxquelles ils sont confrontés comme des échecs personnels qu’ils portent en responsabilité, alors même que ces difficultés peuvent être liées à des éléments sur lesquels ils n’ont pas de prise. Les expressions utilisées par le discours managérial dessinent une grille de lecture qui empêche la contradiction et écrase la conflictualité. Comment s’opposer à des appels aux valeurs telles que le « respect » ou la « liberté » qui parsèment les discours des organisations et que martèlent aussi les managers ? Ce sont des mots que personne ne peut rejeter.

Dans les discours managériaux, l’entreprise est mise au premier rang dans les priorités.Et cela est contenu dans la façon même de l’exprimer, avec notamment la formule suivante, « les besoins des entreprises et les attentes des salariés », qui définit les objectifs à atteindre. Le besoin, qui peut être vital, paraît urgent à combler, alors que l’attente peut se vivre sans être immédiatement satisfaite.

Comment interpréter ces incessantes formes de communication qui sous-tendent la spectacularisation du sport ?

Plusieurs lectures d’articles sportifs nous fournissent des exemples de « novlangue ».

Ils font plaisir à voir ces champions qui gagnent leur première compétition tout en n’ayant rien remporté sur l’ensemble des épreuves. « Naissance d’un champion » titre les médias !

« Enfin une victoire ! » pense le lecteur anonyme. Erreur, ils perdent avec panache !

Et donc, transformer une défaite en victoire est tout un art … de la « novlangue », mais est aussi tout un art pour cacher la débâcle.

Le sens des priorités est inversé !

Gardons-nous aussi de la « novlangue managériale », symboles’il en est de l’entreprise et de l’homme hypermoderne ! Il faut repenser les raisonnements et mettre les mots justes, comme par exemple, un « plan de sauvegarde de l’emploi » qui est en réalité un plan de licenciement, « l’optimisation fiscale », nouvelle version de l’évasion fiscale, et puis surtout les messages portés comme les « non-message » que contiennent des expressions comme « l’austérité prospère » ou encore « leader des produits pour la gestion démocratique des foules » !!!

Que penser alors des effets négatifs des médias sur le sport, la culture et le débat public?

Censés nous informer, ils nous désinforment. Censés permettre les débats, ils nous présentent toujours les mêmes opinions conformes. Censés organiser les débats contradictoires, ils invitent toujours les soi-disant mêmes experts, globalement d’accord entre eux, comme les « Chiens de Garde » du sport, selon l’expression de Paul Nizan. Censés nous éclairer, ils nous désorientent dans des discours stéréotypés et partiaux. Censés être objectifs, ils nous traduisent leurs pratiques sensationnalistes, en conflits d’intérêts permanents. Au lieu d’élever le niveau du débat sportif, d’orienter la discussion argumentée sur les thèmes sociaux, éthiques, éducatifs et économiques, essentiels du sport, ils transforment le débat en affrontement sur les schémas tactiques, justifiés par les seules données statistiques. Plutôt que d’être les promoteurs d’une culture sportive de qualité, ils nous abreuvent de reportages insipides, multiplient les émissions sportives déjà vues et revues et d’échanges entre experts sur des sujets totalement futiles. Toutes émissions à caractère un tant soit peu culturel, animées avec des débats contradictoires, composées aussi d’acteurs hors du champ de l’activité sportive se trouvent banni des écrans. Ils ont pour fonction de former l’esprit critique, l’analyse et le jugement, mais la logique de la marchandisation fait que la réflexion est bien souvent délaissée au profit de l’émotion, de la « peopolisation », de l’argent des stars et des affaires à sensation. A leur tour les médias sont gagnés par la logique hypermoderne et peuvent favoriser tout à la fois les comportements responsables et irresponsables, mais surtout anéantir toute libre pensée.

Comme utiliser la communication sportive ? Jusqu’où sont prêts à aller les hommes et les femmes politiques pour augmenter leurs chances de gagner des électeurs et des électrices ? Dans un stade de football, autour du sport le plus populaire ?

Le mélange des genres est bien présent, et la tendance est à la récupération. Les femmes et hommes politiques peuvent endosser le rôle de suiveurs, voire de sauveurs.

Parce qu’il fédère l’ensemble d’une ville, d’une agglomération, le football est logiquement devenu un instrument de manipulation par les puissante.s. Maires réélu·es ou battu·es. Plus personne ne peut en tout cas le laisser de côté, et encore moins dans la reconstruction du pays post-Covid.

Les jeunes ne font pas du sport pour leur épanouissement, leur évolution ou leur réussite personnelle ; ils pratiquent un sport pour être hypermodernes, semblables à leurs idoles – sous-entendu : gagner beaucoup d’argent et être reconnus. Ils en oublient que pour devenir un champion, il faut en avoir la vocation et fournir des années durant, une énorme quantité de travail. Amour et passion de ce que l’on fait. La réussite en termes de performance n’arrive qu’ensuite, comme une consécration ou la validation d’acquis.

Or, le conditionnement des organisations du sport est tout autre. Système oblige, on confond sport et réussite financière. Les sportifs savent qu’ils seront récompensés pour leurs résultats. Leur docilité peut ravir les institutions, les fédérations, les élus du monde sportif ou politique, « les mécènes » ou « les sponsors » ; mais cela ne va pas sans poser de nombreuses questions au niveau éthique. Car, au-delà de la réalisation sportive, le rôle des organisations sportives est de permettre aux sportifs de se construire en tant qu’individus capables de réflexion et d’adaptation. Il y va de leur autonomie. Or, on peut douter que les sportifs construits de toutes pièces par les médias soient capables de comprendre, de gérer et d’assimiler ce qui leur arrive à travers une relative notoriété ou un enrichissement provisoire dû à leurs succès passagers.

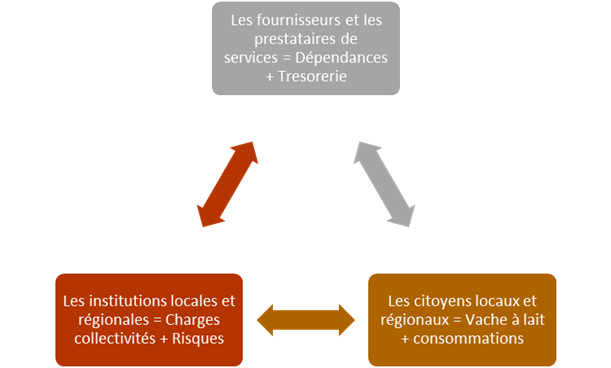

7. Les illusions libérales et le pouvoir social

Alexis de Tocqueville démontre que le présupposé ultime de l’idée majoritaire est que « le plus juste est dans le plus fort, le plus grand nombre »[22].

En démocratie, le pouvoir central et les pouvoirs locaux ne sont que les instruments dociles du pouvoir social.

Étant donné que les individus ne peuvent pas se passer d’opinions, il faut bien s’en remettre à d’autres pour former nos jugements. Personne ne peut se passer d’autorités intellectuelles et morales. Aucun homme n’est doué aux yeux de l’homme démocratique d’une autorité naturelle et incontestable. Chacun pense « je suis aussi bon qu’un autre », je n’ai donc pas à me soumettre à l’autorité d’un autre. Dans ces conditions, à qui l’homme démocratique va-t-il s’en remettre pour penser ? A l’opinion ! C’est-à-dire à l’opinion commune, puisque tout autre opinion a perdu toute créance, tout titre d’autorité.

Le résultat est la soumission de tous… à tous ! Chacun est courtisan et courtisé, au sein de cette masse commune qui « vit dans une perpétuelle adoration d’elle-même ». Chaque individu obéit au « pouvoir social » en ne croyant obéir qu’à lui-même, à lui-même en tant que membre de cette masse homogène, ce « conglomérat de semblables » tenu pour la seule source de toute autorité. En outre, cette disposition produit un goût pour les mots abstraits et les idées générales, exprimant le désir de trouver pour toutes choses des règles communes et d’expliquer un ensemble de faits par une seule et unique cause. Ce « pouvoir social » produit donc un affadissement et un appauvrissement de la pensée. Alors si toute légitimité se trouvant par hypothèse dans le nombre, penser comme les autres, est donc l’horizon de toutes les démarches individuelles.

Selon Max Weber, le pouvoir signifie « la probabilité d’imposer sa volonté, dans une relation sociale, même contre toute résistance et quelle que soit la base de cette probabilité »[23].

Dans ce cas, le pouvoir implique la capacité potentielle d’imposer la volonté et peut se manifester de différentes manières. Tandis que la domination, comprise comme une forme de demande/obéissance, serait le moyen le plus efficace d’exprimer le pouvoir. L’un des plus importants types de domination s’appuie sur la légitimité, qui est la croyance en la validité d’un ordre ou d’une relation sociale spécifique.

Antonio Gramsci approfondit les théories du pouvoir social en démontrant que « l’hégémonie culturelle »[24] que les classes dirigeantes parviennent à exercer sur les classes populaires, à travers le contrôle des médias, des systèmes éducatifs, des institutions politiques, constituent le fondement du pouvoir social.

Nous avons pour exemple, l’idéologie néolibérale qui s’est auto-instituée comme seul système d’organisation économique possible. Il est le résultat d’un long travail de conquête des esprits depuis les cercles de réflexion d’économistes jusqu’aux journalistes, hauts fonctionnaires, leaders d’opinion, lobbys, médias et artistes qui imposent peu à peu leurs principales idées dans la sphère culturelle, comme : « la compétition généralisée est saine », « le marché s’auto-régule », « il faut limiter les dépenses publiques et baisser les impôts », « l’État est un mauvais gestionnaire », etc. Toutes ces idées se sont exprimées avant de connaître de nombreuses traductions politiques dans la plupart des nations occidentales, jusqu’en en Chine.

Comment ne pas associer cette hégémonie culturelle au sport, visualiser son application aux activités sportives ? Ne voyons-nous pas que ces pratiques hégémoniques ont envahi toute la sphère sportive ?

Sont en cause, les médias, les journalistes, les prétendus experts au service d’un produit de marketing qu’il s’agit de vendre aux sponsors, aux spectateurs et aux futurs abonnés.

Il n’est en effet aucunement besoin de présenter et d’abreuver le grand public, naïf ou connaisseur, des théories, des analyses de jeu complexe, argumentées seulement par des étendues de chiffres et de stratégies indéchiffrables, avec pour seul objectif d’assujettir le spectateur à son programme chèrement payé, quand en vérité, les tactiques en place sont aussi pauvres et brèves.

Cette éclosion des analyses chiffrées a généré l’apparition de praticiens, de spécialistes en tout genre, de pseudo-journalistes sportifs, de théoriciens de tout, de médias attirés par l’argent, tous au service d’un sport qu’ils ont contribué à amener dans l’état où il se trouve.

Portés par la communication marketing, en utilisant les convoitises des sponsors, des consommateurs abonnés ou spectateurs, en standardisant les orientations promues, les médias sportifs et leurs actionnaires ont créé, au sens de Herbert Marcuse, « l’homme unidimensionnel sportif ».[25]

Les individus, acheteurs d’abonnement de stade ou de programmes sportifs réagissent comme des suiveurs de modes, et subissent une aliénation réelle devant un spectacle qu’ils pensent extraordinaire parce qu’on leur rebat les oreilles et emplit les yeux, et parce qu’ils le paient chaque semaine, chaque mois ou à la demande. Ces présumés journalistes et experts n’agissent que comme des « vendeurs » de représentations sportives, justifiant ainsi les coûts exorbitants des droits audiovisuels qu’il faut bien replacer auprès des futurs abonnés. Les conflits d’influence apparaissent à chaque émission, à chaque expression avec pour objectif de présenter le produit sportif dans son plus bel « emballage » médiatique, dans la plus pure application des pratiques de communication publicitaire.

« L’homme unidimensionnel sportif » s’est aussi approprié le monde de l’esthétique. Depuis la prise de pouvoir de l’économie libérale, la culture sportive n’a pour seul et unique objectif que de : proposer du dérivatif. Il suffit de voir les usages intempestifs des supports sportifs, des évènements relatant les compétitions qui sont destinées à la promotion publicitaire des biens de consommation et des marques de produits de grande diffusion.

La forme de pensée promue par cette société économico-sportive considère que toutes les réflexions intellectuelles différentes, toutes les prises de recul relatives à la production de savoir ne sauraient remettre en cause l’ensemble des discours ambiants. La forme du langage ainsi utilisée, dénuée de toute charge négative, perpétue des pratiques communicationnelles qui visent à désigner des mots, des expressions, des savoirs, orientés vers une forme de jeu qui renvoie aux objectifs médiatiques, et tue, de ce fait, toutes les pensées critiques. Ainsi est créé un univers d’où sont exclues toutes les nouvelles idées censées enrichir la vision critique de l’environnement du sport.

Un autre aspect de cet environnement du sport mérite une attention particulière. La société médiatique récente n’a pas réduit – elle a plutôt multiplié – les fonctions parasitaires et aliénantes : la publicité, les relations publiques, la communication, l’endoctrinement et le gaspillage organisé. Tous ces paramètres ne sont plus désormais que des dépenses improductives, mais elles intègrent les coûts productifs de base. Ce sont ces mêmes coûts que la société médiatique fait assumer, par duplicité, aux futurs abonnés modestes.

« La pensée unidimensionnelle » est rationnellement récupérée par les faiseurs de politique sportive et par leurs fournisseurs d’informations de masse, dans un univers spéculatif, plein d’hypothèses, qui trouvent en elles-mêmes leur justification et qui, répétées de façon incessante et exclusive, fonctionnent comme des somnifères de la pensée, associées à des formules sous forme de « slogan » publicitaire.

La pensée individuelle, « noyée dans la communication de masse », selon Herbert Marcuse, comme une dérive de l’hégémonie culturelle, pointe ainsi le double rôle des médias : informer et/ou divertir, conditionner et/ou endoctriner. Les comportements et les pensées « s’unidimensionnalisent » par la publicité, l’industrie des loisirs et de l’information. Les conséquences sont des discours de journalistes, experts et autres conseillers qui nous vendent leurs conceptions, leurs stratégies sportives et entretiennent ainsi le système médiatique dans une déchéance culturelle qui résulte de la communication de masse. Celle-ci a « marchandisé » tous les domaines culturels mais aussi les différents sports, et réduit à néant tout pouvoir de subversion propre à une autre vision du sport. Se pose alors la question de la production superflue, question la plus immorale, désormais identifiée comme vitale pour attirer les futurs abonnés téléspectateurs ou spectateurs dans les stades.

N’assistons-nous pas à l’apparition de ce que je nommerai comme (…) « les termes d’un discours sportif conçus de manière à empêcher de penser ».

Toute l’organisation médiatique consiste à obtenir le consentement des individus quel qu’ en soit le prix à payer. Il suffit pour cela de s’attarder sur les conditions d’obtention de celui-ci lors d’une recherche sur internet. Pris pour un débile profond par le « blabla » incompréhensible des pages d’accueil relatives aux cookies, l’internaute a le choix entre accepter cf. « nous utilisons les cookies afin de vous offrir une expérience optimale et une communication pertinente sur nos sites » (expérience et communication qui serait meilleure sans cette forme d’accueil), ou bien refuser. Finalement, ce que l’on attend de lui, c’est son « con-sen-te-ment » à ce que qu’on lui prélève toutes ses données personnelles. L’internaute n’a toujours pas compris que, sous prétexte de respecter sa vie privée, on s’apprête à le fliquer afin communiquer, à des partenaires, toutes ses informations et réaliser des profits illicites sur le dos des individus.

Ces multiples réflexions doivent être menées avec toutes les bonnes volontés concernées, sans parti pris, ouvertes sur les pratiques d’autres horizons, et appuyées par des considérations altruistes et généreuses.

Nous ne sommes pas encore sortis de la pandémie de SARS-CoV-2. Elle a déjà remis en cause les modèles économiques installés. Ses conséquences futures vont remettre en cause tous les comportements passés et nous obliger à repenser le futur de tout l’environnement du sport, en reconstruisant de nouveaux projets centrés autour d’une vision qui devra, d’abord, intégrer les dimensions de responsabilité, sociétale et durable autour d’enjeux sportifs au service de ces missions-là.

Dans « Surveiller et punir »[26], Michel Foucault a soutenu que le pouvoir est partout, parce qu’il ne vient de nulle part. Le pouvoir est un rapport de force qui se produit dans une société à un moment donné. Ainsi, le pouvoir, étant le résultat des relations de pouvoir, est partout. Et les individus ne peuvent pas être considérés comme indépendants de ces relations.

Dans sa conception de la biopolitique, Michel Foucault considère que le biopouvoir est une pratique des états modernes par laquelle ils contrôlent la population. Le pouvoir moderne, selon l’analyse de Foucault, est codifié dans les pratiques sociales et dans le comportement humain, à mesure que les individus acceptent graduellement les subtiles règles et les attentes de l’ordre social. C’est la prise en compte progressive, par le pouvoir, de la vie de la population. Il s’agit donc de souligner la surveillance individualisante, et de mettre en avant l’émergence d’un pouvoir disciplinaire.

Dans les organisations du sport, entreprises flexibles par excellence, avec des salariés éphémères, dotés de compétences portables, les collaborateurs n’ont aucune raison objective de se faire confiance et de s’avouer une dépendance réciproque. La véritable communauté vient à surgir quand les uns et les autres ont appris à respecter leurs différences au sein de conflits. Il convient d’analyser, de comprendre, de faire récit sur ce qui nous arrive. Pour être fiable vis-à-vis des autres, il faut que je me sente nécessaire à eux et il faut qu’ils m’expriment leur demande, qu’ils me le fassent comprendre, et il faut qu’ils soient dans un état de besoin pour le savoir et le comprendre

Dans « La culture du nouveau capitalisme »[27], Richard Sennet avance que les nouvelles organisations, sportives incluses, volatiles et flexibles exercent une contagion culturelle certaine. Elles suggèrent une nouvelle formulation des compétences et des capacités personnelles reconnues. Elles induisent de nouvelles manières de consommer et en retour, les comportements consuméristes influencent les modalités de l’action politique. Face à ce que l’on pourrait nommer « un capitalisme impatient », avec la frénésie fluide des marchés et de la performance, la stabilité dévoile comme un signe de faiblesse. La beauté institutionnelle consistant à présenter des signes de changement interne et de flexibilité, à apparaître comme une société dynamique, quand bien même la société stable marchait parfaitement bien. Ce capitalisme impatient exerce une pression sur la vie quotidienne et trouve les nouvelles tendances chez les publicitaires, ces hérauts qui les valorisent.

À la place des structures panoptiques décrites par Michel Foucault dans « Surveiller et punir »[28] , de grosses structures « enfermantes », avec des laissez-passer et des ordres militaires, un moulage peu réversible de votre posture, surveillé par un œil patronal et un supérieur qui voit tout, ou croit tout voir, à votre place, prolifèrent les structures momentanées, organisées en réseautique, souples, hyperfluides, travaillant à flux tendu pour des demandes versatiles, où vous êtes formaté pour un temps, au sein d’un collectif relativement aplati, avec une idéologie mystifiante de l’égalité et du résultat.

Il y a des organisations qui produisent, avec comme conditions initiales, « l’aléatisation », pour travailler au hasard des attentes des spectateurs, des sponsors et des sportifs, la « casualisation », avec des équipes formées et dissoutes en fonction du profil des objectifs et des attentes. À la place de la figure du supérieur surveillant, trône désormais, l’organisation, moule qui absorbe votre désir, qui va chercher et puiser, voire épuiser votre énergie créatrice. Elle ne vous surveille pas, elle vous contrôle, elle ne vient pas chercher des gestes et des procédures pour un temps indéfini jusqu’à votre mise à la retraite, elle vient chercher et réclamer le fond de votre désir productif et créatif.

L’automation remplace autant des prestations intellectuelles que des tâches répétitives et routinières. La délocalisation et la recherche des profits par le recours au précariat offre des emplois minables à des salariés surqualifiés, comme pour les employés des centres d’appel, pour les salariés en CDD, pour les salariés en CDI à temps partiel, pour tous les auto entrepreneurs et bien sûr pour tous les stagiaires utilisés comme de la main d’œuvre bon marché et captive. Le vieillissement, une faute, une tare, les employeurs n’aiment pas conserver les collaborateurs qualifiés, ayant une mémoire de l’organisation et un amour du métier.

Dans ces nouveaux ensembles organisés du capitalisme flexible, le métier semble devenir un obstacle. Avoir du métier, suppose que bien faire à son importance et quand on comprend comment bien faire, plus on s’en soucie. Ces organisations flexibles n’aiment pas les salariés obsédés par le bien faire. C’est là une manière de faire qui s’inscrit dans la durée et, à l’opposé du court terme du consultant, qui est sommé de faire des choses différentes dans des délais très courts. Les organisations flexibles ont besoin d’individus qui puissent apprendre de nouvelles techniques plutôt que de s’accrocher à d’anciennes compétences.

Dans ce contexte, si vous n’atteignez pas les objectifs, vous intériorisez l’échec et vous n’êtes pas reconnu, et donc vous démissionnez si vous avez de la dignité. Rien ne vous oblige, mais comme c’est vous qui aviez intériorisé ces objectifs pour être reconnu, vous portez la responsabilité de votre défaite.